|

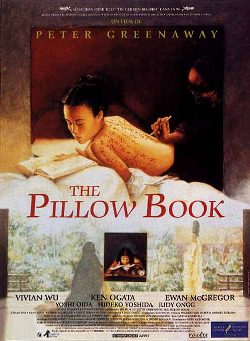

Nagiko fête ses quatre ans et pour célébrer sa naissance son père,

calligraphe célèbre, trace sur son visage un vœu d'anniversaire. Alors

que cette journée heureuse tire à sa fin, la mère de Nagiko lui lit les

Notes de chevet (Pillow Book) de Sei Shonâgon, une dame de la cour

ayant vécu au 10ème siècle. C'est pendant cette lecture

que la fillette entrevoit par l'interstice des panneaux de papier une

relation homosexuelle et peut-être interéssée entre

son père et son éditeur.

Bien des années plus tard, Nagiko entreprend à son tour d'écrire

ses propres notes de chevet. Après un mariage raté, un incendie, elle

se lance à la poursuite de l'amant-calligraphe idéal qui usera

de son corps tout entier en lieu et place de papier. Après bien

des échecs, elle rencontre finalement Jérôme, un traducteur d'origine

anglaise. Il la convainc d'être le pinceau plutôt que le papier.

Avec lui, à Hong Kong, elle s'épanouira tant au niveau de sa carrière

d'écrivaine que de sa vie sentimentale.

Découvrant que l'éditeur de son amant anglais est le même qui exigeait

autrefois des relations sexuelles à son père, elle décide de venger cet

affront et envoie treize livres écrits à même la peau du corps de treize

hommes.

Malheureusement, ce chantage tournera mal pour ses trois protagonistes.

Le projet fonctionne trop bien. Les deux amants deviennent jaloux. Nagiko,

de l'éditeur, et Jérôme, parce qu'elle écrit sur le corps d'autres hommes.

Jérome met en scène un faux suicide qui aboutit pour de bon à sa mort.

La jeune femme pleure la mort de son amant et écrit un poème érotique

sur son corps avant de l'enterrer. L'éditeur exhume le corps de Jérome

et fait de sa peau un précieux livre de chevet.

Greenaway met en place dans le film un questionnement et une étude

poussée sur le corps, sur son action médiatrice entre les êtres humains,

mais également entre les signes et leur transmission.

Également lieu de la mémoire, le corps permet un voyage dans le temps,

un retour dans le passé plus ou moins lointain, mais dans un désordre

propre aux paradoxes qu'il renferme dans ses recoins les plus sombres.

Littérale allégorie du corps comme livre, cette histoire explore les liens

qui unissent depuis des millénaires l'écriture et la sexualité, à travers

une lecture fantasmatique de l'Orient par l'Occident.

À travers l'écriture des idéogrammes, véritable art graphique, c'est un

combat des diverses pulsions qui animent les personnages qui se jouent

à l'écran. Brûlés ou effacés par la pluie, les signes demeurent éphémères

rappelant ainsi le besoin constant d'oubli de la mémoire. Le lien intrinsèque

entre le corps et la littérature demeure, pour sa part, inscrit à jamais

dans la chair des personnages, soit dans les pages du livre humain de

Jérôme, soit dans la peau finalement tatouée de Nagiko.

Dans les toutes premières minutes du film, une scène d'une importance

majeure se déroule sous les yeux de Nagiko, il s'agit de la journée de

son quatrième anniversaire. De manière générale, cette scène se découpe

en deux parties, la première pendant laquelle le vœu d'anniversaire est

peint sur le visage de Nagiko et la deuxième lorsqu'elle entrevoit une

relation sexuelle entre son père et son éditeur.

Reprise à plusieurs moment du récit, cette scène peut aisément être qualifiée

de scène primitive dans le contexte du film.

À plusieurs égards, cette scène rencontre les diverses caractéristiques

de la scène primitive telle qu'élaborée par la psychanalyse. De plus,

son importance quant à tout ce qui se déroulera (ses choix, ses actions,

ses goûts, etc.) dans la vie de Nagiko, participe également à cette définition.

Évidemment, cette scène primitive n'est pas tout à fait traditionnelle,

dans la mesure où c'est l'éditeur qui joue le rôle sadique, habituellement

imputé au père, et ce dernier celui de la victime, rôle tenu en temps

normal par la mère. Celle-ci ne participe pas physiquement à l'acte homosexuel,

mais elle y tient tout de même un rôle actif en tant que complice de ce

chantage sur lequel repose la survie de la famille.

Cette scène primitive tronquée déclenche dans l'imaginaire de Nagiko un

puissant désir de vengeance du père, puisqu'il est perçu en tant que victime,

et une haine envers cet agresseur. Comme cet épisode traumatisant se déroule

à chaque anniversaire de Nagiko, il se transforme chez elle en une obsession

latente car elle ne comprend cet échange sexuel que des années plus tard.

Plus qu'une simple obsession de vengeance, cette scène opère chez le personnage

une association entre la littérature et la sexualité, lien renforcé par

la lecture maternelle de Sei Shônagon traitant également de ce même rapport.

|

![]() Ciné-Passion

: : : : . Sommaire général

Ciné-Passion

: : : : . Sommaire général