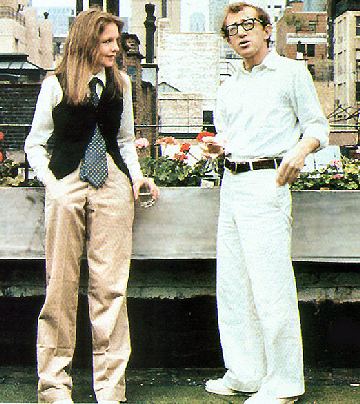

Annie Hall ; film américain de Woody Allen, sorti en 1977 |

|

||

|

Distribution:

|

|

Fiche technique:

Récompenses 1977:

|

|

|

Alvy Singer, comique juif new yorkais, rencontre Annie Hall, une jeune femme d’origine provinciale ; entre eux c’est le coup de foudre, ils filent le parfait amour, mais les rêves de l’une ne sont pas les désirs de l’autre. Cette belle histoire d’amour est-elle faite pour durer ? La première scène d’Annie Hall débute par un monologue de Woody/Alvy dans lequel il s’adresse directement au spectateur ; cette scène, très proche du one man show, genre dans lequel le réalisateur a excellé durant de nombreuses années, semble être une sorte de passerelle entre ses précédents films, burlesques, et la suite de sa carrière, faite de films plus profonds. En effet, cette scène inaugurale, bien que remplie d’humour, balance toujours entre comédie et références psychanalytique. Le ton est donné et les thèmes qui vont émailler par la suite les films de Woody Allen sont ici posés : l’amour, le sexe, la religion et la mort. Le personnage d’Alvy singer est constamment en proie au doute, que ce soit dans sa vie affective ou sa carrière professionnelle (il joue le rôle d’un comique scénique et télévisuel), comme en témoigne cette scène où, lors d’un gala, il craint de passer sur scène juste après un autre comique, ce qui selon lui risque d’annihiler toute chance de faire rire son audience. Annie Hall est le tournant de la carrière de celui qui, jusque là, pouvait passer pour un excellent comique de plus. Mais, comme tout comique, Woody Allen, angoisse chevillée au corps, décida un jour de parler de choses sérieuses désormais, tout en continuant à faire rire. En 1998, Woody Allen et Diane Keaton (dont le véritable nom est Diane... Hall et le surnom... Annie !) viennent de vivre une vraie histoire d'amour. Et voilà que Woody vient nous en parler. Bien sûr, il a dû inventer pas mal de choses, certains gags n'ont pas dû se produire dans la réalité, mais impossible et inutile de trier le vrai du faux ! Ce qui apparaît certain est l'hommage rendu par le cinéaste à celle qui est alors son ancienne compagne, son actrice fétiche (Annie Hall est leur cinquième film ensemble et elle en tournera encore quatre autres), et, sans aucun doute, sa meilleure amie. Lorsqu'Alvy nous confie à la fin du film, parlant d'Annie qu'il vient de revoir après leur séparation: "J'ai compris quelle personne formidable elle était et-et combien c'était chouette juste de la connaître...", qui n'entend pas alors la vraie voix de Woody parlant de Diane ? Annie Hall synthétise à lui seul tous les films de Woody Allen. Son style, si personnel et si reconnaissable entre tous, éclate à chaque image, à chaque réplique. L'alternance de la pure comédie comme la scène du homard ou de la Coke, par exemple, avec les scènes plus nostalgiques (scènes d'enfance), la manière de dynamiter de l'intérieur les moments de pathos (grâce, en général à une réplique à tomber par terre ou à un gag visuel) sont des "marques de fabriques" du cinéaste. Tous les thèmes Alleniens traditionnels sont présents: son amour pour New-York doublé de sa haine pour la Californie, L.A. et le soleil... Ses névroses obsessionnelles: la mort, les femmes, le sexe, l'antisémitisme, la psychanalyse, les drogues, la prétention intellectuelle.. Ses influences tel Ingmar Bergman, Groucho Marx ou Freud... Ses souvenirs d'enfance récurrents... Sa paranoïa... Woody Allen nous dit que la vie et le bonheur se heurtent inévitablement à la perte, à la mort. Et que, seul, l'art peut nous permettre d'exercer un contrôle (tout relatif bien sûr) sur eux. Pour parvenir à ses fins, il ne lésine pas sur les moyens cinématographiques: aparté de l'acteur vers le public, voyages des personnages dans le passé, écran divisé et montrant des scènes séparées, sous-titres contredisant le dialogue, séquences d'animation, etc. Il s'inspire de son maître Bergman (Les Fraises sauvages) ou de Fellini (Amarcord). Le résultat obtenu est l'universalité du propos. Nul besoin d'être New-Yorkais, Juif, de porter des lunettes (lui), ou d'être attifée comme un as de pique (elle) pour se poser la question du film: "Pourquoi l'Amour meurt-il ? Et pourquoi ne peut-on simplement oublier ?" Car c'est bien de cela qu'il s'agit, et là réside la gravité et l'amertume du film. On rit tout du long du film, sans retenue. Et pourtant, à la fin, quelque chose nous saisit à la gorge, alors qu'Alvy et Annie se retrouvent, chacun accompagné, sous l'affiche symbolique du film "Le Chagrin et la Pitié". Pour le spectateur, il est difficile d'accepter que leur histoire puisse désormais appartenir au passé. Bien sûr, les raisons de l'échec du couple sont compréhensibles. Il a vu Alvy transformer la jeune provinciale naïve, un peu bê-bête et peu sûre d'elle qu'est Annie lorsqu'il la rencontre, en une vraie jeune femme cultivée et désormais équilibrée. Et alors qu'elle prend son envol et la vie, sa vie, à pleines mains, lui reste désespérément figé dans son quotidien, incapable de changer quoique ce soit à lui-même ou à son monde. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et écouter Alvy/Woody conclure l'histoire: "... Je pensais à cette vieille blague, vous savez, ce-ce-ce type va chez un psychiatre et dit: "Doc, euh, mon frère est fou. Il se prend pour un poulet." Et, euh, le docteur dit: "et bien, pourquoi ne le faites-vous pas enfermer ?" et le type dit: "J'aimerais bien, mais j'ai besoin des œufs." Et bien, je crois que c'est ce que je ressens au sujet des relations. Vous savez, elles sont totalement irrationnelles et folles et absurdes et... mais, euh, je crois qu'on continue parce que, euh, la plupart d'entre nous ont besoin des œufs..." |

|||

Licence : Gfdl original Wikipédia . . . Tous les films. . . Sommaire